爱游戏体育-古稀剑客的壮志,七旬老人执剑逐梦世锦赛

在大多数人眼中,七十岁是颐养天年、含饴弄孙的年纪,但对于李国华来说,这却是他人生新篇章的起点,每天清晨,当第一缕阳光洒向城市,这位精神矍铄的老人便已手持长剑,在公园的一角挥洒汗水,他的动作流畅而有力,眼神中闪烁着坚定的光芒,李国华的目标简单而震撼:参加世界击剑锦标赛,与全球顶尖选手同台竞技,这不是一时兴起的幻想,而是他长达数十年的坚持与热爱的结晶,他的故事,爱游戏体育正在悄然改写人们对年龄与梦想的界限。

李国华的击剑之旅始于少年时代,上世纪六十年代,他还是个十几岁的孩子,偶然在旧书摊上看到一本介绍击剑运动的杂志,便被那优雅而充满力量的动作深深吸引,尽管当时条件艰苦,器材稀缺,他仍用木棍自制“剑柄”,对照书本模仿练习,后来,他考入大学,终于有机会加入学校的击剑社团,接受了正规训练,生活的重担很快压垮了梦想——毕业后,他成为一名普通的工程师,忙于工作和家庭,击剑渐渐成了尘封的记忆,但那份热爱从未熄灭,退休后,李国华重新拾起剑柄,将全部精力投入这项运动,他说:“年龄只是数字,我的心还和年轻时一样炽热。”

李国华每周训练六天,每天至少三小时,他的训练计划科学而严格,包括基础步伐、攻防技巧和体能锻炼,在本地击剑俱乐部的教练张伟眼中,李国华是“一个奇迹”。“许多年轻人都难以坚持这样的强度,但他却乐在其中,他的技术或许不是最顶尖的,但他的毅力和专注力令人敬佩。”张伟回忆,有一次李国华在训练中扭伤了手腕,医生建议休息两周,但他仅三天后就返回场地,用绷带固定后继续练习,这种执着,源于他对世锦赛的渴望,击剑世锦赛是这项运动的最高殿堂之一,参赛者多为职业选手,年龄通常在20至40岁之间,李国华深知挑战巨大,但他笑道:“我不求夺冠,只想证明梦想没有保质期。”

李国华的追求并非孤军奋战,他的家人从最初的不解转为全力支持,妻子王秀英每天为他准备营养餐食,儿子则帮他录制训练视频,用于分析改进,在社区里,李国华成了“明星老人”,许多年轻人受他鼓舞,也开始尝试运动,邻居陈先生说:“看到李老这么大年纪还如此拼搏,我们还有什么理由懒惰?”更广泛地,他的故事折射出全球老龄化社会中“积极老年”的趋势,随着医疗进步和寿命延长,越来越多老年人拒绝被年龄定义,转而追求身心活力的绽放,体育心理学家刘芳指出,像李国华这样的案例显示,运动不仅能延缓衰老,还能赋予人生新的意义。“梦想和目标是抗衰老的最佳良药。”她说。

通往世锦赛的道路布满荆棘,击剑运动对反应速度、爆发力和耐力要求极高,而老年人的生理机能自然衰退是客观事实,李国华需要面对关节僵硬、恢复速度慢等挑战,世锦赛的参赛资格通常需要通过国内选拔赛或积分排名获取,这对业余选手而言难度极大,但李国华并不气馁,他调整了训练方法,更注重技巧和策略而非纯粹的力量。“击剑是智者的游戏,我可以用经验弥补体能的不足。”他报名参加了多项国内老年组比赛,并取得了不错成绩,这为他积累了信心,下一步,他计划挑战成人组赛事,向世锦赛门槛迈进。

体育界对老年运动员的包容性正在提升,近年来,国际击剑联合会开始鼓励“终身击剑”理念,增设老年组别赛事,但像李国华这样直接瞄准成人世锦赛的案例仍属罕见,他的努力引发了关于体育公平与年龄歧视的讨论,有人认为,体育竞赛应基于能力而非年龄,只要符合标准,老年人也有权参与;另一些人则担忧安全风险,李国华对此回应:“体育精神是超越自我,而非击败他人,我希望我的尝试能推动更多元化的参赛规则。”

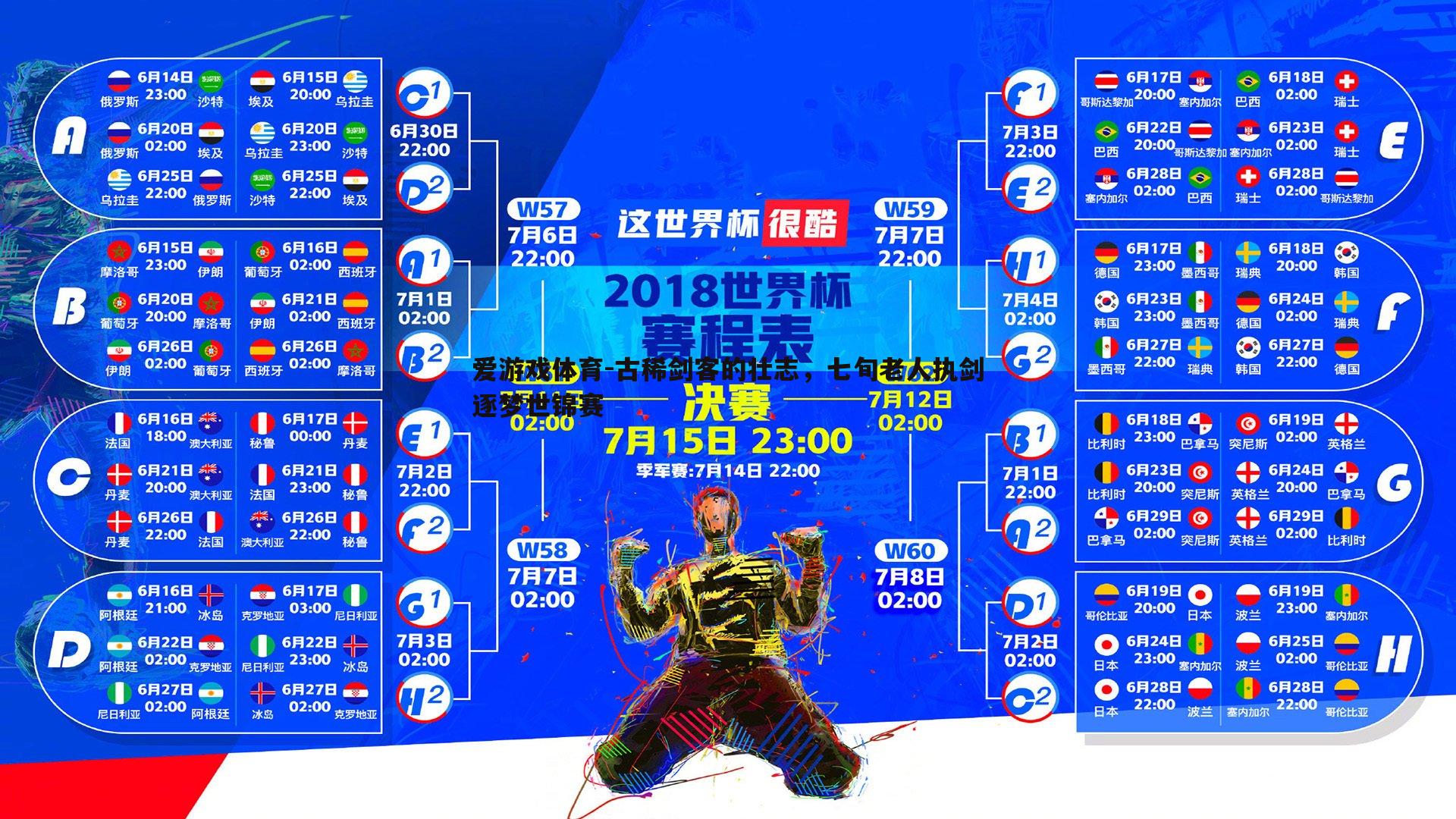

在李国华的家中,墙壁上贴满了击剑明星的照片和比赛日程表,书架上摆着《击剑战术解析》《运动员营养指南》等书籍,笔记密密麻麻,他最喜欢引用法国剑客的一句话:“剑锋所指,心之所向。”对于未来,他计划用一年时间提升排名,并寻求专业教练的指导,即使最终未能站上世锦赛舞台,他也视之为胜利。“过程比结果更重要,每一天,我都在靠近梦想,这让我感到年轻。”

李国华的故事超越了体育本身,它是对人类精神韧性的礼赞,在一个常将衰老与衰退划等号的时代,他用行动证明:梦想可以随时启程,激情永不退休,正如他所说,剑柄在手,不仅是为了竞技,更是为了挥舞出生命的无限可能,他的旅程提醒我们,年龄从来不是界限,除非我们自己画地为牢。

评论留言

暂时没有留言!